歴史について学ぶとき、それが所与のもの、漠然と「事実」として受容するものと私たちはとらえがちです。しかし歴史研究においては、歴史が誰によってどのように書かれたか、歴史叙述をめぐるかけひきや政治について常に意識的であることが求められます。

東南アジア島嶼国のフィリピンの歴史は日本の歴史とどのような共通性があり、お互いに何を学びあえるでしょうか。フィリピン史と日本近現代史を専門とする芹澤隆道さんにうかがいました。

{ Q1 }

ご研究について教えてください。

これまで私は戦争に勝った国が、戦争に負けた国の歴史を、勝った側の都合の良いように、どのように作り変えてきたのかということに関心をもってきました。私が専門としているフィリピン史と日本近現代史は、いずれもアメリカ合衆国に戦争で敗れた後、発展、民主主義、自由を謳うアメリカ支配を正当化する新しい歴史が導入されたという共通性を持っています。

広く知られているように第二次世界大戦中、日本軍はフィリピンに数多くの被害や犠牲をもたらしました。この真実をしっかりと記憶し、悲惨な歴史を繰り返さないと考えることは重要だと思います。ですがアメリカ軍もフィリピンを日本軍から奪回する際に、数多くのフィリピン人の犠牲を生み出しました。この真実はあまり知られておりません。なぜ日本軍の暴力は記憶され、アメリカ軍の暴力は忘却されてきたのでしょうか?「悪い」日本軍からフィリピンを救った「正義」のアメリカ軍として記憶されてきたからです。

この敵と味方を明確に分別するアメリカ合衆国の手法は、20世紀転換期にスペインに代わってフィリピンを植民地支配した際にも用いられました。すなわちカトリック教会と神父が牛耳る「暗黒」時代からフィリピン人を救うために、教育、選挙、インフラ開発などの近代化をもたらした「黄金」時代としてアメリカ合衆国による植民地支配を正当化したからです。この植民地支配の際には、米比戦争と呼ばれる戦争が行われ、数多くのフィリピン人が民間人を含めてアメリカ軍の犠牲となりました。ですがこの暴力はフィリピン人の記憶にほとんど残っておりません。近代の幕開けとしてアメリカ植民地時代が記憶されているからです。

そして「正義の味方」としてのアメリカ合衆国というレトリックは、ダグラス・マッカーサーが先導した連合国軍占領下の日本でも用いられました。1930年代から戦争終結までの時代を軍国主義的な「悪い」日本と位置付けることによって、戦後日本を民主主義と平和に基づく「良い」日本にするために連合国軍は占領を行ったと正当化したからです。とはいえアメリカ軍が日本を作り変えるために行使した広島や長崎への原爆投下は、まったく民主的な手法であったとはいえません。そして原爆の記憶はさまざまな手法で語り継がれておりますが、アメリカ軍の暴力を直接批判するよりも、「世界平和」を訴えるメッセージとなっております。なぜフィリピン人も日本人も、支配の際に用いられたアメリカ合衆国の暴力をしっかりと批判することができなかったのでしょうか? 勝者による歴史の作り変えが、敗者の記憶の中で効果的に働いてきたからではないかと考えております。

そしてこのような作り変えは、国同士の争いや近代に限ったことだけでなく、同じ国においても政変が起きたり、権力を握る人物が変わったりした場合でも起きてきたことが、世界史のなかで広く確認できます。権力者にとって歴史を自らのコントロール下に置くことは、現在の支配を正当化する上で必要不可欠だったからでしょう。敗者は新しい歴史を受容することで自らを作り変えていったのですが、敗者同士の間でこの経験を共有する回路は、歴史学者たちの間でこれまであまり議論されてきませんでした。敗者同士が共通の歴史経験でつながってしまうことは、権力者にとって不都合ですし、そのつながりを可視化させない仕組みを効果的に利用してきたのかもしれません。拙著Writing History in America’s Shadow: Japan, the Philippines, and the Question of Pan-Asianism (NUS Press, Kyoto University Press, 2020) では、フィリピン人と日本人が共有する敗北経験を比較することを妨げてきた仕組みを、「アメリカの影」として概念化し、その暗闇のなかでフィリピンや日本の知識人、歴史家たちはどのような交流をしてきたのか、あるいは交流できなかったのかについて論じました。

芹澤 隆道

(CSEAS 機関研究員)

専門:

フィリピン史、日本思想史

研究分野/キーワード:

- • アメリカの影の下で歴史を描く:日本、フィリピン、そして「アジア主義」という問い

- • 1930年代フィリピンにおける共産主義思想の土着化に関する研究

{ Q2 }

研究の道に進むきっかけや、

今のご研究に至った経緯について教えてください。

東京外国語大学で学部や修士の時に行っていた研究は、フィリピン北部の山岳先住民が経験した近代とそれにまつわる様々な問題からフィリピン史を再考するというものでした。フィリピンの特定の地域を研究対象としていた点で、オーソドックスな地域研究を行っていたと思います。2008年にシンガポール国立大学で博士課程の研究を始めたときに、「先住民の視点からフィリピン史を描き直す」という問題意識を指導教員であったレイナルド・イレートに話した際、すごくつまらなそうな表情をされてしまったことを鮮明に記憶しています。「日本人の研究者なんだから、フィリピン人やアメリカ人にはあまり使えない日本語の資料を使えるだろう」と言われたことも記憶しています。

それから6年かけて博士論文を書いたのですが、その間自分がフィリピン研究をしているのか、あるいは日本研究をしているのか、あるいは何のためにもならない研究をしているのか、正直よく分かりませんでした。幸いイレートと共に私の博士論文を審査してくれたミャンマー史家のマイトリ・オウンティンやインドネシアの影絵劇や音楽研究をしているヤン・ムラーゼックという指導陣からも評価していただいたので、無事に修了することができました。さらにシンガポールに行ってよかったのは、東南アジア各地から集まってくる留学生と交流するなかで、それまでフィリピンにしか関心を持っていなかった自分の関心の狭さに気づくことができたことです。

Writing History in America’s Shadow

Japan, the Philippines, and the Question of Pan-Asianism

Kyoto CSEAS Series on Asian Studies

Takamichi Serizawa

February 2020

Kyoto University Press & NUS Press

{ Q3 }

研究で出会った印象的なひと、もの、

場所について、エピソードを教えてください。

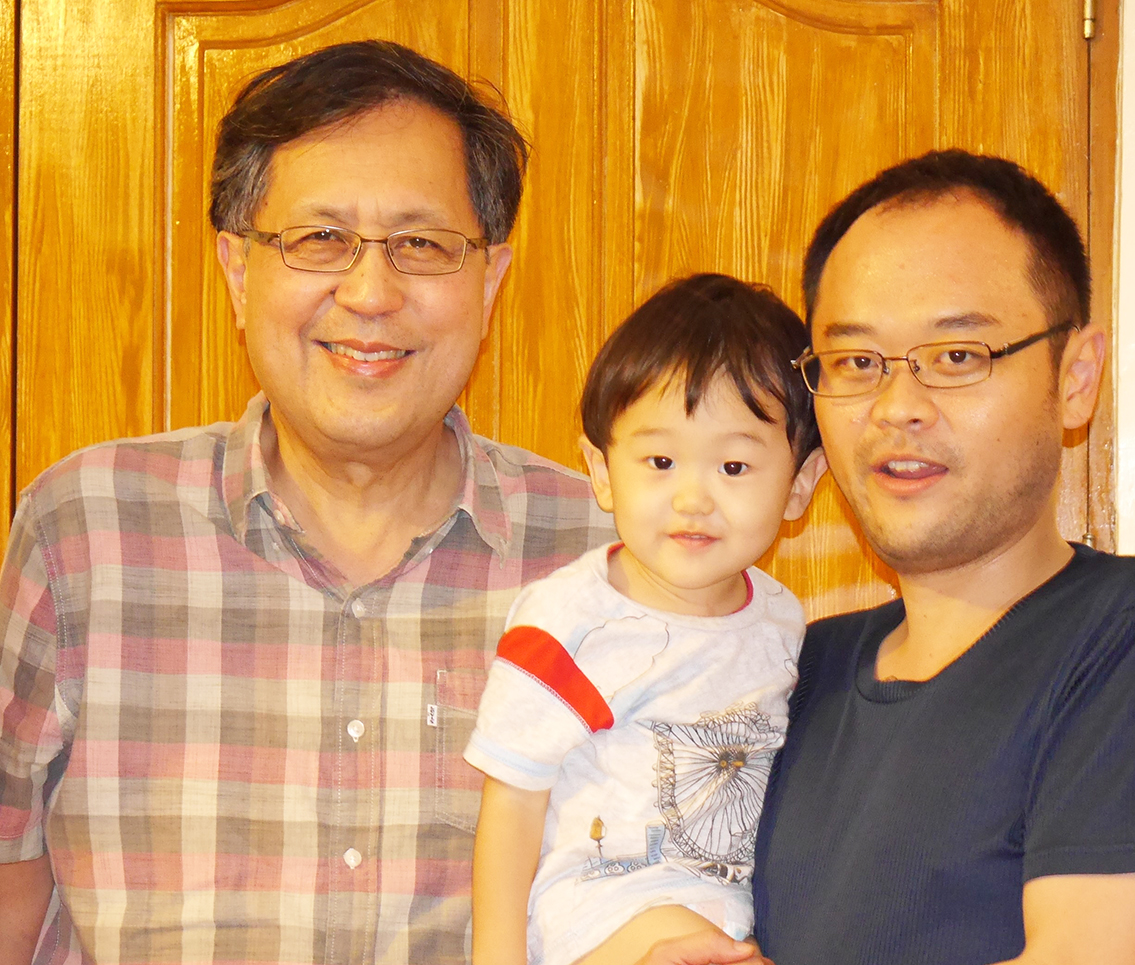

やはり私の研究に強烈なインパクトを与えてくれたのは、イレート1です。欧米の研究者たちが先導してきた主流の東南アジア史研究に対して、真っ向からケンカを売り、主流派からは無視されてきたにもかかわらず、闘う姿勢を崩さない師匠の姿に対して畏敬の念を抱いております。そのイレートにとっても二人の師匠と呼べる歴史家がいることも教えてくれました。一人はインド人歴史家ラナジット・グハ2で、いわゆるサバルタン研究の創始者です。イレートとグハは1990年代にオーストラリア国立大学で同僚だったのですが、二人が初めて会った際、それぞれの本を名刺代わりに交換したところ、お互いの関心があまりにも共通していたことに驚いたとイレートが話してくれました。もう一人はマレー人歴史家サイード・フセイン・アラータス3で、欧米中心的な東南アジア研究を「アカデミック帝国」(原材料を東南アジアで搾取し、欧米の大学で加工する)として批判し、東南アジア出身の研究者たちが自律的で自由な研究を行うことを訴えました。私は、闘う歴史家たちのテクストには、必ず彼らの人生が刻み込まれていると思います。誰が書いたのか分からない無味乾燥な歴史書を読むよりも、滅多に遭遇できませんが、パンチの効いた歴史家(書)と出会う方が多くの刺激を受けることができるのではないでしょうか。

2016年2月、マニラのイレート宅にて。息子の櫂も一緒に

{ Q4 }

特に影響を受けたものや本を教えてください。

学部時代に衝撃を受けたのは、若くしてお亡くなりになられた保苅実さんの『ラディカル・オーラル・ヒストリー──オーストラリア先住民アボリジニの歴史実践』(御茶の水書房、2004年)4です。学問的な解釈ばかりしてきた歴史学者や人類学者を痛烈に批判し、アボリジニの声をそのまま歴史として書いたらどうなるのか、というストレートな問題関心に心を打たれました。オーストラリア国立大学で博士号を取得し、先住民アボリジニの声を聴こうとした保苅さんの関心には、グハやイレートと通底する〈底辺からの歴史〉が刻み込まれていたのだと思います。『ラディカル・オーラル・ヒストリー』は、保苅さんの死後Gurindji Journey: A Japanese Historian in the Outback (NewSouth Publishing, 2011) 5としてオーストラリアの出版社から英訳が刊行されたのですが、副題には原著タイトルにはない “Japanese” が、含まれています。これは私自身も経験してきたことなのですが、日本語で論文や本を書いている際には、日本人としてのアイデンティティはそれほど問われません。著者と読者の関係が日本語という共通言語を通じて成立しているからです。けれども日本や東南アジアの研究者が英語で発信する際には、ほとんどの場合、ネイティブ性が問われてしまいます。つまり「この研究者は日本出身だから日本語のテクスト分析に関しては信頼してもいい」という評価と、「ネイティブ研究者には理論的な発展をおそらく期待することはできない」というある種の蔑視は、表裏一体の関係にあります。

おそらく保苅さんの場合、英語で書いた博士論文を日本語に訳し、日本の読者を想定しながら『ラディカル・オーラル・ヒストリー』を執筆されたのだと思います。だからこの本を英訳し、出版することを決定したオーストラリアの出版社としては、英語圏の読者に向けて「日本人が聞き書きしたアボリジニの声」を強調する必要があったのでしょう。副題に “Japanese” が含まれたことについて、お亡くなりになられてしまった本人の意思を確認することはできませんが、保苅さんとしては「日本人でなくても聴き取れるアボリジニの声」を強調したかったのではないかと察しております。

そして手前味噌になりますが、拙著 Writing History in America’s Shadow: Japan, the Philippines, and the Question of Pan-Asianism (NUS Press, Kyoto University Press, 2020) は、英語による出版によって自動的に背負わされてしまうこの「日本人性」をあらかじめ引き受けた上で執筆しました。その上で、日本人、フィリピン人、あるいはアメリカ人であっても共有することができる「敗者から見た歴史」を描くことを試みました。いずれは拙著を邦訳したいと考えておりますが、その際、これまであえて自覚的に意識してきた「日本人性」をどうしたらよいのか、まだ見当がつきません。

{ Q5 }

理想の研究者像を教えていただけますか。

ここまでお名前を挙げさせていただいたイレート、グハ、アラータス、保苅といった研究者たちに対して、尊敬の念を抱いております。彼らの共通点を要約することが許されるのならば、歴史学という既存のディシプリンに捕らわれず、むしろ歴史学が抱え込んできた西洋中心主義を鋭く批判しながら、誰も見たことがなかった新たな歴史像を提示してきたことです。彼らが歴史学者としてのアイデンティティをどこまで持っているのかどうかは個々人によると思いますが、私自身は自分が歴史学者であるとあまり思っていません。

学部から現在にいたるまで歴史学科に在籍したことはありませんし、地域研究や国際関係論という「何でもあり」という環境の中で研究してきました。そして個人的な見解ではありますが、地域研究という学問は、ディシプリンという重荷を背負わなくていいと思っています。つまり歴史学というディシプリンを背負っていないからこそ、最もラディカルかつ自由に歴史研究できる可能性が地域研究にあるのではないかと考えているからです。少なくとも私が尊敬する歴史家たちは、そのような精神を持っている気がしています。

{ Q6 }

研究の成果を論文や本にまとめるまでの

苦労や工夫をお聞かせください。

もっとも大変だと思うことは、最初はモヤモヤとしているイメージを、文章として具現化していくことです。そのためには、なかなか恥ずかしいことではありますが、自分が信頼する先生や友人に、書き始めた段階のもので構わないので、積極的に見せて、意見やコメントをもらうことです。そして私の場合、日本語と英語の双方で執筆することによって、双方の文章が鍛錬される相乗効果があるのではないかと思っています。

文章を書くという行為には、迷いが常につきまといます。そこで日本語で執筆中につまずいたときには、フィリピン人の先生や同僚だったらどう思うだろうか、英語で執筆中につまずいたときには、日本人の先生や同僚だったらどう思うだろうかという「逃げ道」を意識します。八方美人的な手法と批判されるかもしれませんが、独りよがりな文章にならないためのある種の工夫なのかなと思っています。

{ Q7 }

これからの野望をお聞かせください。

拙著刊行後は、モスクワにあるコミンテルン資料館で文献調査を行いながら、「ソ連の影」から見た東南アジア史・東アジア史を執筆したいと考えておりました。これまで焦点を当ててきた「アメリカの影」とは対極の地点からアプローチすることによって、どのような歴史を描くことができるだろうかと楽しみにしていたのですが、コロナ禍とロシアのウクライナ侵攻によって、当分の間はモスクワ調査を実施できそうにありません。ですが冷戦時代を振り返れば、現地に行けなかった東南アジア研究は当たり前のようにあったわけですし、かのベネディクト・アンダーソンも、スハルトによってインドネシア渡航禁止令が出たからこそ、『想像の共同体』を書けたと述懐しています。もちろんアンダーソンと肩を並べるなどという烏滸(おこ)がましいことを言いたいわけではないのですが、フィールドに行けないからこそ自分たちの足元を再確認するための良い機会だと思っています。

戦後日本の東南アジア研究は、欧米の研究者たちによって提示されてきた理論や手法を積極的に取り入れながら展開してきました。このアプローチは先のアラータスが批判した「アカデミック帝国」を批判するよりも、むしろ補強してきたと言えます。

欧米発の理論や手法を「普遍的」なものとして頼らず、アジアに拠点を置く研究者たちのネットワークのなかで自律的で自由な研究をどのように展開できるのかというテーマで、シンガポールやインド、マレーシア、フィリピンなどにいる仲間たちと国際会議でパネル6を組んだり、オンラインで研究会7を開催しています。

さらに東南アジア諸国の人たちがお互いの歴史に関心を持つにはどのような回路が必要か──例えば東南アジアの学生たちが共有できる歴史教科書の作成や植民地間を横断できる歴史研究の模索──ということも研究仲間たちとよく話をしております。欧米による植民地支配を受けた多くの東南アジア諸国では、旧宗主国の歴史を学ぶことが自国史を学ぶことと直接つながってきました。もちろん欧米が作り出したこの歴史に対して異を唱え、ナショナルな歴史を打ち立てる多くの試みもなされてきました。ですが東南アジアの歴史叙述にまつわる資料や言語の問題、時代区分、敗北を経験した歴史家の葛藤などの共通点は、あまり着目されてきませんでした。ですから東南アジアの人たちがお互いの「敗北経験」を学ぶことによって、自国史に対する理解がどのように変わるのかということに関心があります。そしてこのアプローチは、日本人が東南アジア史を学ぶことによって日本史に対する理解がどのように変わるのかという問題と結びついていると考えております。

(2022年4月11日)

注

1. レイナルド・イレートは1946年フィリピン・マニラ生まれの歴史家。コーネル大学で博士号取得後、フィリピン大学、オーストラリア国立大学、シンガポール国立大学などで教鞭をとる。主著はフィリピン革命を大衆の世界観から描いたPasyon and Revolution (Ateneo de Manila University Press, 1979)。邦訳は『キリスト受難詩と革命』(法政大学出版局、2005年)。

より詳しい内容については、芹澤隆道「レイナルド・C・イレート, 2005『キリスト受難詩と革命──1840~1910年のフィリピン民衆運動』法政大学出版局」中西嘉宏・片岡樹編『CSEASブックガイド 初学者のための東南アジア研究』(京都大学東南アジア地域研究研究所、2022年)を参照。

イレートの近年の著作Knowledge and Pacification (Ateneo de Manila University Press, 2017) では、フィリピン史研究や東南アジア研究という学知に潜む西洋中心主義を批判しながら、オルタナティブな歴史叙述を模索している。

2. 1923年インド・ベンガル地方生まれの歴史家。主著Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India (Oxford University Press, 1983) は、インドの農民たちがイギリス植民地支配に対して無力な抵抗者であったのではなく、政変を求める自律的な主体であったことを描いている。邦訳には、ラナジット・グハ他著『サバルタンの歴史』(岩波書店、1998年)、ラナジット・グハ『世界史の脱構築』(立教大学出版会、2017年)がある。

3. 1928年インドネシア・ボゴール生まれの歴史家。イギリス帝国がマレー半島統治を正当化するために作り出した植民地言説を、Thomas Stamford Raffles: Schemer or Reformer? (Angus & Robertson, 1972) やThe Myth of the Lazy Native (Cass, 1977) で鋭く批判。また “The Captive Mind in Development Studies” (International Social Science Journal 34(1): 9-25, 1972) では、植民地化された現地エリートたちが、同支配体制のなかで成功するために、植民者がもたらした諸制度を積極的に取り入れてきた過程を “captive mind”(囚われた精神)と名付け、被植民者側に対しても批判の矢を放った。

4. 保苅実『ラディカル・オーラル・ヒストリー──オーストラリア先住民アボリジニの歴史実践』(岩波現代文庫、2018年)として復刊されている。

5. 主題にあるGurindji(グリンジ)は、保苅さんが調査したオーストラリア北部で暮らすアボリジニの人々を指す。

6. “Revisiting the “Captive Mind:” Intellectual Imperialism in the Contemporary Asian Academy,” IIAS The Blog. https://blog.iias.asia/intellectual-imperialism/revisiting-captive-mind-intellectual-imperialism-contemporary-asian-academy

7. Workshop on ‘Revisiting the “Captive Mind:” Intellectual Imperialism in the Contemporary Asian Academy.’ https://kyoto.cseas.kyoto-u.ac.jp/en/event/20210925/