本研究所では、設立当初から研究成果の公表に重点を置き、和・英による学術雑誌および研究叢書の出版を柱として出版活動に取り組んできました。その種類は多岐にわたり、時流に即した多彩な出版をめざしています。

教員の出版物

-

東南アジアを学ぶ人のために

中西嘉宏・野中葉 編詳細

-

現代東南アジア政治地域研究のファーストステップ

岡本正明・中西嘉宏・大庭三枝 編詳細

-

アジア・トイレ紀行

山田七絵・内藤寛子編(土佐美菜実分担執筆)詳細

-

現代ラテンアメリカ政治地域研究のファーストステップ

村上勇介・出岡直也・山岡加奈子 編詳細

-

China’s BRI in Southeast AsiaConcepts and Methodologies

Yos Santasombat, Kian Cheng LEE, and Decha Tangseefa (eds)詳細

-

うつる人びと映像で語るカレン難民の少年との日々

直井 里予 著詳細

研究叢書

本研究所の刊行する叢書シリーズは下記の通りです。創刊当初は所員の研究成果公開の場でしたが、2000年以降、広く一般からの公募も受け付けています。

Kyoto CSEAS Series on Philippine Studies(英文)

シリーズ詳細

Kyoto CSEAS Series on Asian Studies(英文)

シリーズ詳細

Kyoto Area Studies on Asia(英文)

シリーズ詳細

地域研究叢書(和文)

シリーズ詳細

Monographs of the Center for Southeast Asian Studies(英文)

シリーズ詳細

アジア環太平洋研究叢書(和文)

シリーズ詳細

学術誌

『東南アジア研究』(和文学術誌)

(7月・1月刊行)

1963年、日・英による季刊学術誌として創刊。2012年、英文誌SoutheastAsian Studiesの創刊を受け、年2回刊行の和文誌に移行しました。創刊以来、レフェリー制度のもと、自然科学、社会科学、人文学にわたる多様な分野の東南アジア地域に関する論考を掲載してきました。本誌は、現地で収集したオリジナルの史資料に基づいた研究とともに、地域間比較ならびに俯瞰的・総合的研究を重視し、特に自然科学分野や生態学的視点を包摂する点に、他誌にない独自性があります。その特色は、単独の論考だけでなく、テーマ特集号にも如実に現れています。今後もそれぞれの地域社会に根ざした最先端の問題提起を積極的に発信してゆきたいと考えています。本誌ウェブサイトでは、最新号も含めたすべての論考を公開しています。(Scopus 収録)

Southeast Asian Studies(英文学術誌)

https://englishkyoto-seas.org/

(4月・8月・12月刊行)

2012年4月創刊。『東南アジア研究』の姉妹誌として、東南アジア地域研究に関する最新の優れた研究成果を公表し、国内外の研究者の対話と共働の場となることを目指して刊行されました。東南アジア地域内の事象や話題について広く深く掘り下げた議論を通して地域の内在的理解を深める一方で、俯瞰的・総合的な研究を通した東南アジアの全体像の解明を目指しています。人文学・社会科学・自然科学の各分野からの多様なアプローチによる論考を掲載し、論文、書評などによる通常号以外にも、年に1号程度、特集号の刊行や小特集の掲載を行っています。本誌ウェブサイトでは、最新号も含めたすべての論考を公開しています。(Scopus, Emerging Sources Citation Index 収録)

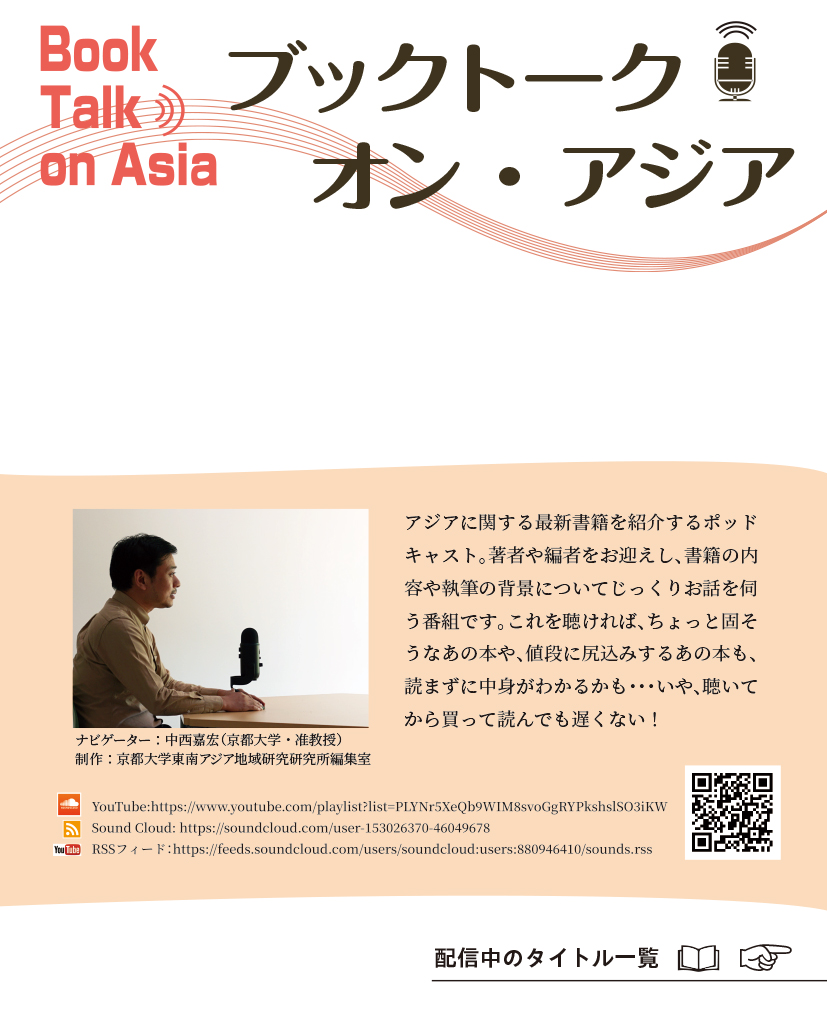

ブックトーク・オン・アジア

Book Talk on Asia

本研究所では、2021 年1 月にアジアに関する新刊書籍を紹介する音声プログラム「ブックトーク・オン・アジア」の配信を開始しました。このプログラムは、毎回書籍の著者をゲストとして招き、中西嘉宏准教授が聞き手を務め、著者に執筆の背景や書籍の内容についてじっくり話を伺うもので、2023 年12 月まで約3 年にわたり、毎月2回、第2・第4 水曜日に配信を行い、制作を本研究所編集室が担当しました。リスナー層には研究者コミュニティやアジアに関心のある人たちを主に想定し、新刊本の紹介にとどまらず、堅くみられがちな研究者の実際の人柄を知ってもらうことも目的としました。

現在新たな配信は行っておりませんが、これまでに配信した75 のエピソードは引き続き「シーズン1」としてYouTube にてご聴取いただけます。

CSEASクラシックス

本研究所では、旧東南アジア研究センターの所員による研究成果のうち、無料公開が許された学術書や論文を掲載するウェブサイトを2020年に立ち上げました。現在は、2020年6月に解散した創文社による「東南アジア研究叢書」から9冊、 Discussion Paperから19冊を公開中です。1970~90年代に発表されたこれらの研究をぜひこの機会にダウンロードして、あらためて手に取ってみてください。

ワーキングペーパー

Kyoto Working Papers on Area Studies

Kyoto Working Papers on Area Studies

大学院アジア・アフリカ地域研究研究科、アフリカ地域研究資料センター、ならびに本研究所が共同で出版するシリーズ。上記3部局に所属する教員、若手研究者、大学院生のオリジナルな研究成果を発表する場となっています。

https://edit.cseas.kyoto-u.ac.jp/ja/kyoto-working-papers-on-area-studies/

多言語オンラインジャーナル

Kyoto Review of Southeast Asia

Kyoto Review of Southeast Asiaは、東南アジアにおける知のコミュニティの交流促進をめざして創刊したオンライン・ジャーナルです。重要な出版物や議論、構想についての情報を、タイムリーに誰でもアクセス可能な誌面を通じて、東南アジア域内で共有することをめざしています。また、大学ベースの知と、NGO・ジャーナリズム・文化の担い手らをつなぎ、相互理解や様々な取組を促進していきたいと考えています。

https://kyotoreview.org/

「コロナ・クロニクル──現場の声」

Corona Chronicles: Voices from the Field

2020年3月11日に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的大流行がWHOによって宣言され、これまでに多数の人々が感染し、死亡したと確認されています。この前例のない出来事がもたらす帰結を注意深く観察するため、本研究所は2020年4月に「Corona Chronicles: Voices from the Field(コロナ・クロニクル――現場の声)」というオンライン・プラットフォームを立ち上げ、東南アジア地域を中心に、南米や中央アジアも含め、現地、現場のさまざまな視点や声を集めて発信していくことにしました。

具体的には、COVID-19がどのように個人、コミュニティ、そして国家に影響を与え、国家やコミュニティの反応が人々にどういった影響をおよぼしているかについて、各国・地域からの最新の知見を集め発信しています。書き手は現地の研究者、作家や映画監督、ジャーナリスト、さらに医療・保健の専門家などです。国内政治事情により匿名で掲載される記事もあります。多様な書き手による解説・分析記事、観察は、読み手に独自の視点と洞察を提供しており、記事を読みくらべることで、異なった地域の比較も可能となっています。このプラットフォームを通じて、地域研究の最前線を提供するとともに、新しい地域研究の芽を育てたいと考えます。

https://covid-19chronicles.cseas.kyoto-u.ac.jp/

ディスカッションペーパー

CIRAS Discussion Paper Series

CIRAS Discussion Paper Series は、前身であるCIAS Discussion Paper Seriesを引き継ぎ、CIRASセンターによる共同研究の成果を迅速に公開することを狙いとしています。論文のみならず、調査報告、資料、文献解題、ワークショップやシンポジウムの記録など多彩な研究成果を随時PDFデータによりオンライン上で公開してきました。ロヒンギャ難民問題などのように即応性が求められる課題を扱った研究集会や国際シンポジウムの記録、「カラムの時代」シリーズのように資料性の高い基礎研究、映画や音楽などを取り上げて地域研究の新領域の開拓をめざす研究の成果公開に活用されています。

https://ciras.cseas.kyoto-u.ac.jp/research-outcome/publications/

CIAS Discussion Paper Series No. 1-66(地域研究統合情報センター刊行)

http://www.cias.kyoto-u.ac.jp/publish/5.html